累進課税制度は本当に「働き損」なの?

「たくさん働いて稼いだら、そのぶん税金で持っていかれるなんて、働き損じゃない?」

そんなふうに思ったことはありませんか?

私も最初はそう思っていました。

職場で個人事業主の方がリアルな声で嘆いていたことも、そう思っていた理由です。

実際、SNSで累進課税について投稿したところ、

「高所得者に不公平では?」

「稼いだぶん、しっかり手元に残るべき」

という意見も見られました。

でも、さまざまな人の意見を聞くうちに、累進課税には単なる「お金持ちへの負担」以上の意味があることが見えてきました。

今回は、累進課税の仕組みとその意義について考えてみます!

累進課税制度とは?

累進課税とは、 「たくさん稼ぐ人ほど、高い税率がかかる仕組み」 のことです。

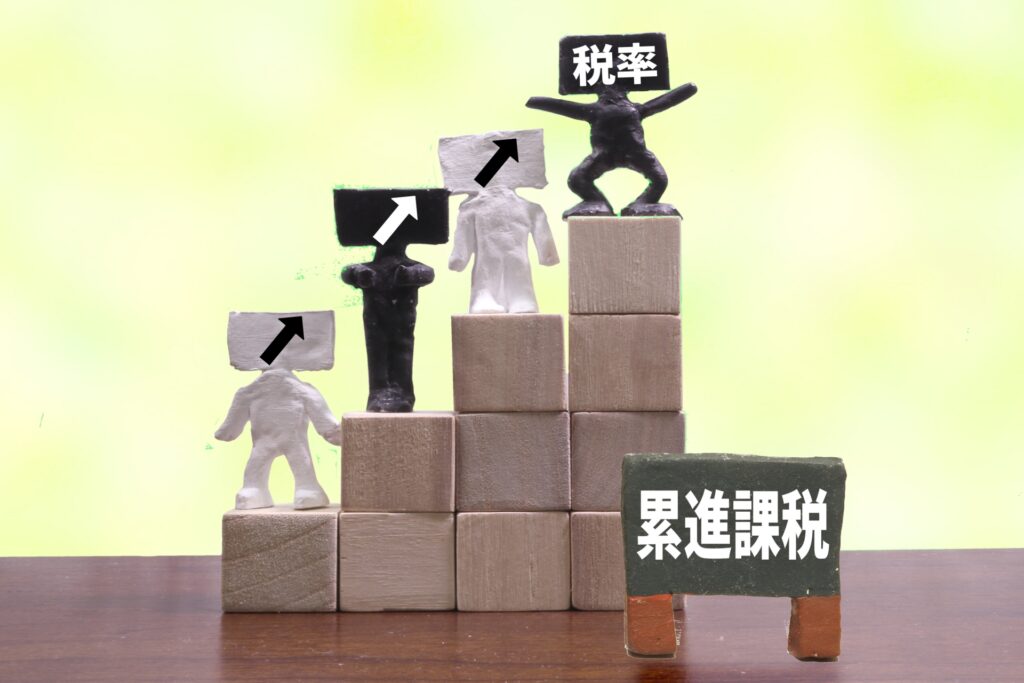

まとめると、以下のような表になります。

このように、所得(儲け)が多い人ほど、 税金の割合が高くなる 仕組みになっています。

「えっ、それってたくさん働いたら損じゃないの?」と思うかもしれません。

でも、実際には 「稼いだぶん全部に高い税率がかかるわけではない」 のがポイントです!

たとえば、課税される所得が400万円の人の場合を考えてみましょう。

195万円×5%=97,500円

(330万円-195万円)×10%=135,000円

(400万円-330万円)×20%=140,000円

という具合に所得税の金額は、

97,500円+135,000円+140,000円=372,500円になります。

これをすぐに計算できるようにした表が、上の『所得税の税率』の表になります。

あらかじめ控除額が設定されており、表に当てはめて計算すると…

400万円×20%-427,500円=372,500円となり、直ぐに所得税の金額を出すことが出来ますね!

このように、課税される所得税が400万円だからといって、400万円全てに20%の税金がかかるわけではないことが分かるかと思います。

それ以上の部分に 徐々に高い税率がかかる仕組みになっているのですね。

(これを超過累進課税と言います。)

つまり、 全部が高い税率になるわけではなく、部分ごとに違う税率が適用されるんです!

SNSでの議論から学んだこと

私の投稿には、いくつかの意見が寄せられました。

その中で特に印象的だったのが、この2つの視点です。

① 納税の仕組みが見えにくいから「損得」で考えがち

ある人はこんなコメントをしていました。

「日本は『納税』や『税の再分配』の教育がほとんどないから、税金を取られることに損得の心理が働く。会社員の源泉徴収をやめて、全員が確定申告をすれば税の仕組みを理解できるはず。」

確かに、会社員は税金が自動的に引かれるため、「どれくらい納めているか」の実感が湧きにくいですよね…。

一方で、個人事業主は自分で確定申告をするので、税金の重みを直接感じやすいのではないでしょうか。

もし税金の仕組みをもっと学ぶ機会があれば、「ただ取られる」という不満が減るのかもしれません。

② 低所得=楽な仕事ではない。むしろ社会を支えている

別のコメントでは、こういう指摘がありました。

「水道工事、介護、運送、農業など、社会の底を支える仕事をしている人たちが低賃金で働いている。彼らがいなければ社会は回らない。だから累進課税でバランスを取るのは必要なんだ。」

確かに、重労働や社会に欠かせない仕事ほど低賃金になりやすい現実があります。

そう考えると、累進課税は「ただの高所得者への負担」ではなく、社会の公平性を保つための仕組みとも言えるのではないでしょうか。

累進課税はベストな制度なのか?

では、累進課税は完璧な制度なのでしょうか?

結論から言うと、「現状ではベストに近いが、根本的な解決策ではない」と思います。

累進課税は社会のバランスを取るために機能していますが、そもそも 「低賃金で働かざるを得ない」 という構造自体が問題だと思うのです。

物価は上がっているのに、賃金はなかなか上がらないですし、

必要な仕事ほど低賃金になりがち高所得者層が「税金で取られすぎ」と感じる不満も残る…。

もし賃金が適正に上がり、労働者が正当な対価を得られる社会になれば、累進課税の負担感は今よりも減るはずです。

しかしながら、賃金を上げるためには企業の利益や経済全体の仕組みも深く関わってくるでしょうから、一筋縄ではいかない難しい問題ですね…。

まとめ

今回、SNSでの議論を通して、累進課税について深く考えるきっかけを得ました。

最初は「働き損なのでは?」と思っていた私でしたが、さまざまな意見を知ったり自分で調べることで、累進課税の意義や課題が見えてきました。

累進課税は社会のバランスを取るための制度です。

ただし、そもそもの賃金格差を是正することが本当の解決策税制に対する理解を深めることが重要なのではと感じました。

「税金は損か得か」ではなく、「社会全体をどう良くしていくか」の視点を持つことが大切なのかもしれません。

税金について考えることは、自分の生活や社会の仕組みを考えることにもつながります。

これからも、こうしたテーマを学び、発信していきたいと思います^^

最後までご覧いただき、ありがとうございました!